Una foto vale más que mil discursos de los Castro o Díaz-Canel: visualizando el colapso de Cuba

El régimen comunista instaurado por los Castro y continuado por Díaz-Canel ha dejado un legado de empobrecimiento, miseria y represión en la isla. A pesar de los esfuerzos del régimen por presentar la Revolución como un proyecto exitoso, la realidad demuestra que, tras más de seis décadas bajo el control del castrismo, la isla se encuentra atrapada en un estado de precariedad permanente. Los artículos anteriores han mostrado cómo Cuba, antes de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, poseía un nivel de desarrollo económico y social relativamente alto en comparación con otros países de América Latina e incluso algunas naciones europeas. Sin embargo, la instauración de un régimen basado en la centralización y la represión sistemática no solo truncó ese progreso, sino que empujó al país a una profunda crisis económica y social.

En la primera entrega de Quiero mi Cuba Libre, se expuso la situación de Cuba antes de la Revolución. Si bien la isla no era un paraíso, se posicionaba como una de las naciones más prósperas de América Latina. Con una economía diversificada, un sistema de salud avanzado para su época y una infraestructura educativa relativamente sólida, Cuba exhibía niveles de vida superiores a muchos de sus vecinos. No obstante, la corrupción política y la injerencia extranjera erosionaron la estabilidad del país, facilitando que la Revolución de Castro se presentara como una alternativa a la desesperanza que sentían muchos cubanos. Con todo, lo que prometía ser un proceso liberador y promotor de justicia terminó por instaurar un sistema totalitario que suprimió la libertad y destruyó la economía, aplastando de forma cruel a los residentes de la isla.

La segunda entrada de Quiero mi Cuba Libre profundizó en los efectos devastadores que las políticas comunistas impuestas por el régimen tuvieron sobre la población cubana. La represión política y el control férreo sobre la economía hicieron imposible el desarrollo de la isla. La productividad se desplomó, los ingresos se estancaron y la calidad de vida de los cubanos sufrió un retroceso abismal. Los datos reflejan que el salario real en Cuba apenas alcanza para cubrir las necesidades más básicas y el país depende casi exclusivamente de remesas y subsidios externos para seguir adelante con su precaria existencia. La propaganda oficial ha intentado maquillar esta situación, pero las cifras son contundentes: Cuba ha pasado de ser un país de ingresos medios a estar entre los más pobres del mundo.

En la tercera entrega de Quiero mi Cuba Libre se abordó la realidad actual de la isla, marcada por la desesperanza y la falta de oportunidades. Los cubanos enfrentan un nivel de precariedad alarmante, con sueldos que no superan los dos dólares mensuales ajustados a la inflación real. La falta de perspectivas a empujado a millones de cubanos optar por el exilio como única alternativa. Esta emigración masiva no solo es un síntoma del colapso económico, sino también un reflejo del fracaso del modelo castrista a la hora de ofrecer a su población un mínimo de esperanza en relación con su bienestar y libertad presente y futura.

En esta cuarta entrega se pretende ir más allá de las cifras y del análisis teórico. Si bien los números son contundentes y el análisis económico y estadístico seguirá siendo esencial para este proyecto de investigación, lo cierto es que dicho enfoque puede resultar demasiado “frío” a la hora de captar la verdadera magnitud del sufrimiento que se deriva de la aplicación de políticas empobrecedoras y liberticidas como las de la dictadura cubana. A menudo se dice que una imagen vale más que mil palabras. Por ello, este artículo se centrará en mostrar, a través de imágenes, la miseria cotidiana que enfrentan millones de cubanos. Estas fotografías, recopiladas tanto dentro como fuera de la isla, no solo documentan la pobreza material, sino también el deterioro moral y social que ha generado un régimen que lleva más de sesenta años en el poder. Son imágenes que valen más que mil discursos de los Hermanos Castro o Díaz-Canel.

Desde calles llenas de basura y edificios en ruinas hasta mercados vacíos y largas colas para conseguir un poco de comida, las imágenes que comparten los propios isleños en redes sociales reflejan una realidad que contrasta abrumadoramente con la esquizofrénica narrativa oficial de progreso y bienestar. Abundan las fotos de hospitales desabastecidos, escuelas deterioradas, infraestructuras colapsadas, edificios destrozados y hogares sumidos en la penuria económica. Tales recursos son un testimonio visual de las devastadoras consecuencias de un modelo económico y político que ha fallado en todos los frentes.

Este artículo busca ser un recordatorio visual de lo que realmente ha significado la Revolución Cubana para su gente. La miseria en la que viven hoy millones de cubanos no es solamente el resultado de un cúmulo de políticas desacertadas, sino la consecuencia directa de un régimen que ha antepuesto el control y la represión a la libertad y el bienestar de su pueblo. Al mostrar estas imágenes, se pretende dejar en claro que, detrás de cada cifra referida a la pobreza y la represión, hay vidas humanas destrozadas, sueños truncados y un país que, a pesar de su belleza y su potencial, se ha visto transformado en una prisión donde mandan la miseria y la desesperanza.

La luz es una pista

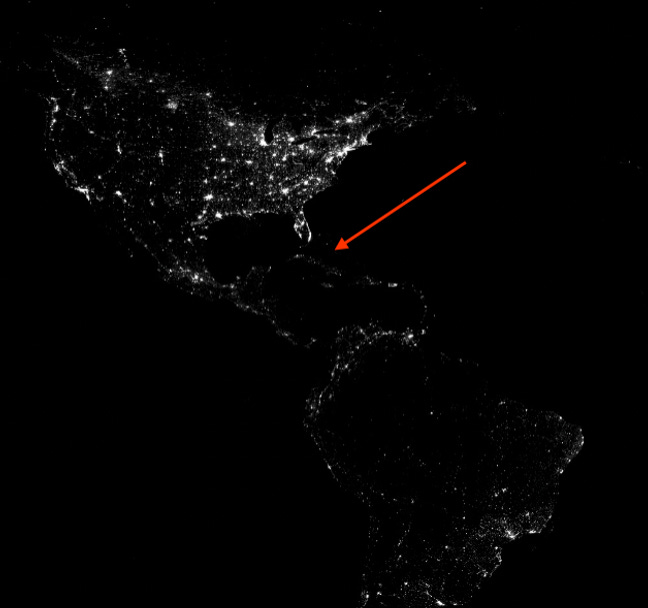

¿Es capaz de distinguir a Cuba en esta imagen tomada desde un satélite? Es lógico si no puede hacerlo, de modo que hemos incluido una flecha para ayudarle en la tarea.

Lo cierto es que la isla caribeña no se caracteriza precisamente por tener un uso intensivo de la luz en sus noches. En cambio, llama la atención la intensidad lumínica que sí vemos un poco más al Norte, en Estados Unidos, especialmente su Costa Este y en Florida. Pues bien, el análisis de imágenes satelitales puede revelar aspectos económicos y sociales que los gobiernos autoritarios intentan ocultar mediante la manipulación de datos.

En el contexto cubano, la falta de iluminación nocturna en comparación con países cercanos refleja un nivel de actividad económica y desarrollo significativamente inferior al reportado oficialmente. Según el estudio de Luis R. Martínez, titulado “How Much Should We Trust the Dictator’s GDP Growth Estimates?”, los regímenes autoritarios tienden a exagerar su crecimiento económico en aproximadamente un 35% en comparación con las cifras observadas en democracias. Al analizar la intensidad de la luz nocturna como un proxy de la actividad económica real en dicha franja horaria, es posible detectar disparidades entre el crecimiento reportado y la verdadera evolución del desarrollo, mostrando que las cifras oficiales cubanas podrían estar significativamente infladas.

Martínez propone que las estimaciones de crecimiento basadas en la luz nocturna ofrecen un indicador alternativo que resulta menos susceptible a la manipulación, ya que estas imágenes son registradas y procesadas de manera independiente, a través de satélites. Aplicar este enfoque al caso de Cuba indicaría que el crecimiento reportado por el régimen cubano podría no estar correspondido con los niveles reales de actividad económica, sugiriendo que el país presenta una situación aún más grave de la que se reconoce oficialmente. La baja luminosidad en la isla, incluso en áreas urbanas, podría ser un reflejo de un subdesarrollo más profundo y generalizado, derivado de un estancamiento crónico de la economía.

Por otro lado, en el trabajo de Sean P. Alvarez, Vincent Geloso y Macy Scheck titulado “Economic Freedom Matters a Lot More for Economic Development Than You Think!”, se destaca cómo la falta de libertad económica y la manipulación de datos afectan la interpretación de los indicadores económicos en regímenes autoritarios. El citado artículo menciona que, debido a la inclinación de las dictaduras a inflar las cifras de PIB, los datos oficiales de países con bajos niveles de libertad económica tienden a mostrar un desarrollo que, si bien resulta paupérrimo, es incluso superior a una miserable realidad. En el caso cubano, caracterizado por un control estatal absoluto, las estadísticas oficiales podrían subestimar drásticamente la verdadera magnitud de la pobreza y la miseria en la isla, como sugiere la anterior foto tomada desde el espacio.

Al cruzar los datos de luz nocturna con los índices de libertad económica, Alvarez y sus coautores encontraron que los países con menor libertad económica, caso de Cuba, presentan niveles de desarrollo mucho más bajos de lo que sugieren los datos corregidos a partir de esta metodología. La baja luminosidad observada en la mayoría del territorio sería coherente con una economía estancada y carente de inversión productiva. Esta metodología de ajuste revela que las proyecciones oficiales de crecimiento y bienestar económico en Cuba estarían siendo exageradas sistemáticamente para mantener la percepción de legitimidad del régimen.

El uso de la luz nocturna como indicador alternativo es especialmente útil en contextos autoritarios como el cubano, donde la transparencia en la producción de datos es prácticamente inexistente. Como se menciona en ambos estudios, la manipulación estadística de estos regímenes no solo distorsiona la realidad económica, sino que también afecta la percepción del progreso social y dificulta la implementación de políticas de ayuda y desarrollo. Por ejemplo, se ha encontrado que las zonas de Cuba con menor iluminación coinciden con aquellas que presentan una menor dotación de infraestructuras y servicios básicos, lo cual agrava aún más la situación de pobreza estructural.

En este sentido, la aplicación de técnicas basadas en luz nocturna a Cuba permite obtener una medida más precisa de las verdaderas condiciones de vida en la isla. Al observar los patrones de luz, se puede identificar un desarrollo desigual, con ciertas áreas del país sumidas prácticamente en la oscuridad y niveles de iluminación que apenas se asemejan a los de países con ingresos más bajos. Esto sugiere que el crecimiento reportado por el régimen no se ha traducido en mejoras tangibles en la calidad de vida de la mayoría de la población.

En conclusión, la evidencia de la anterior imagen satelital refuerza la idea de que la economía cubana se encuentra en un estado de miseria aún peor de lo que indican las deprimentes pero falaces estadísticas oficiales. Además, dicha foto tomada desde el espacio resalta la necesidad de trabajar con indicadores externos e independientes para evaluar de forma rigurosa el grado de desarrollo en regímenes autoritarios. La información visual puede servir como una potente herramienta para contrastar la propaganda oficial con la realidad cotidiana que enfrentan millones de cubanos. Veamos ahora la miseria cubana en imágenes a pie de calle.

La miseria cubana en imágenes

La miseria en la isla de Cuba se manifiesta no solo en las dificultades del día a día, sino también en sectores críticos donde el desarrollo humano requiere infraestructuras básicas y tecnologías avanzadas, como es el caso del sistema de salud. El país que alguna vez fue presentado al mundo como un modelo de atención sanitaria hoy se enfrenta a una profunda crisis en sus dotaciones hospitalarias que pone en peligro la vida de sus habitantes. La falta de insumos médicos, el deterioro de las instalaciones y la escasez de personal cualificado son el reflejo de décadas de desinversión y políticas ineficaces. La situación es tan crítica que muchos hospitales operan con equipos obsoletos. Con frecuencia, los pacientes deben llevar sus propios medicamentos y hasta sus propias sábanas si desean ser atendidos.

En condiciones tan precarias, la atención sanitaria deja de ser un derecho garantizado y pasa a convertirse en una odisea de difícil alcance para quienes no pueden acceder a remesas del exterior o no tienen la suerte de contar con apoyo económico. Los hospitales cubanos, lejos de ser ejemplos de eficiencia y calidad, muestran un rostro de abandono y miseria, similar al de países en guerra o con crisis humanitarias graves. La precariedad en materia de atención médica y de recursos sanitarios no solo afecta a los pacientes, sino que también lleva al agotamiento del personal sanitario, obligado a trabajar en condiciones extremas y carente del equipamiento necesario para desempeñar sus funciones. Entregas futuras de Quiero mi Cuba Libre abordarán la situación del sistema sanitario cubano con más detalle.

La imagen que vemos a continuación muestra una sala de un hospital cubano con varios pacientes tumbados en el suelo, algunos sobre colchones improvisados. No hay siquiera una dotación de camillas adecuadas para los ingresados. Los equipos médicos, en su mayoría oxidados y obsoletos, se encuentran distribuidos caóticamente a lo largo y ancho de un ambiente que carece de la limpieza y el orden mínimo necesario para el buen funcionamiento de una dotación sanitaria. De igual modo, no hay privacidad para los pacientes, que con frecuencia son atendidos en espacios abiertos y sin ninguna separación, reflejando más propiamente los modelos sanitarios de comienzos del siglo XX. Los sueros y otros tratamientos intravenosos cuelgan de soportes improvisados, mientras que el personal de salud se mueve entre ellos sin una estructura clara que jerarquice y ordene la atención. Esta deprimente escena refleja no solo la falta de recursos, sino la pérdida de dignidad que enfrentan quienes buscan ayuda médica en unas condiciones deplorables que también afectan a los propios profesionales sanitarios.

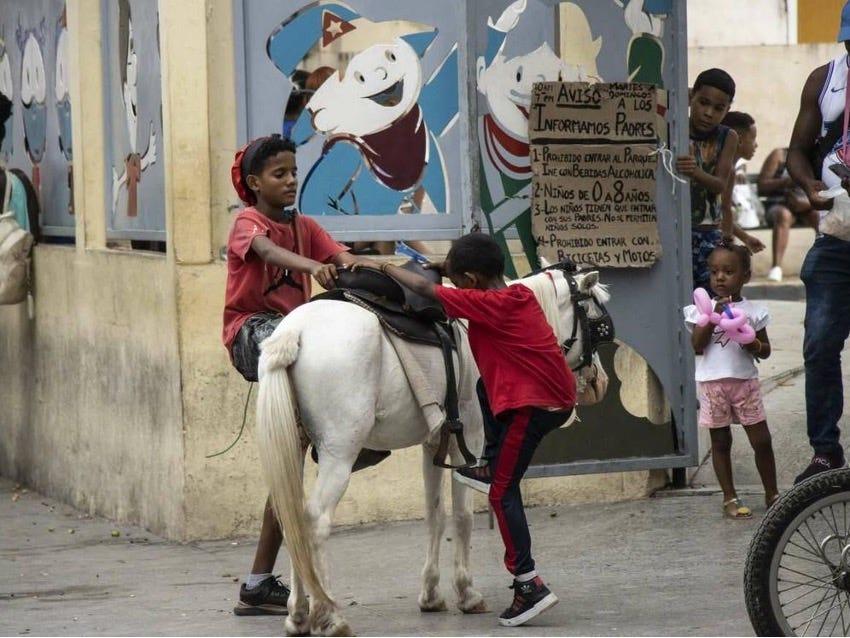

El trato y la situación de los niños en una sociedad son indicadores fundamentales del nivel de desarrollo social y económico de un país. En países con sistemas productivos fuertes se pueden construir esquemas sociales robustos, de modo que los menores disfrutan de mejor acceso a educación, salud y esparcimiento, así como de protección frente a cualquier forma de explotación laboral. Sin embargo, en países con economías deterioradas y modelos de desarrollo más desiguales, los niños a menudo enfrentan la necesidad de trabajar para contribuir a la subsistencia de sus familias, dejando de lado su infancia y cualquier posibilidad de desarrollo pleno. En el caso de Cuba, la delicada situación económica ha impactado gravemente en la calidad de vida de los menores, que a menudo se ven forzados a realizar trabajos informales o buscar formas alternativas de ganar algo de dinero, evidenciando así el fracaso del modelo económico que, en una cruel ironía, se presenta como ”justo” e “igualitario”.

En la tercera imagen, observamos a un grupo de niños descalzos frente a la entrada de un lujoso hotel. Estos menores parecen estar intentando atraer la atención de los turistas que entran y salen del lugar, en un esfuerzo indisimulado por obtener alguna propina o venderles pequeños servicios. Esta escena es un claro ejemplo del modelo de desigualdad creado por el régimen cubano, donde los turistas disfrutan de acceso a lugares exclusivos, productos de alta calidad y servicios de primer nivel, mientras que los residentes locales se ven excluidos de tales dotaciones. Esa brecha entre las comodidades de las que gozan los visitantes y las carencias con las que lidia la mayoría de los cubanos de a pie es abismal, generando un contexto donde los niños aprenden desde temprana edad a buscar formas de mendicidad que les ayuden a sobrevivir en un sistema que no les ofrece alternativas.

En la cuarta imagen, observamos a un niño montado en un pequeño caballo. Otro menor está junto a él e intenta acomodar la montura. Esta escena refleja una realidad aún más preocupante: la de los menores realizando trabajos para ganar algo de dinero. La falta de oportunidades y la ausencia de políticas de protección social lleva a que los niños de la isla deban participar en la economía informal, prestando servicios en las calles o realizando tareas que deberían estar reservadas para los adultos. La precariedad del entorno en el que se encuentran, con falta de supervisión y recursos, subraya la carencia de un entorno seguro y propicio para su desarrollo. A pesar de la insistencia del régimen en presentar logros educativos y sociales, la realidad es que la infancia cubana sufre de abandono y se enfrenta a un futuro incierto, atrapada en un ciclo de pobreza y explotación.

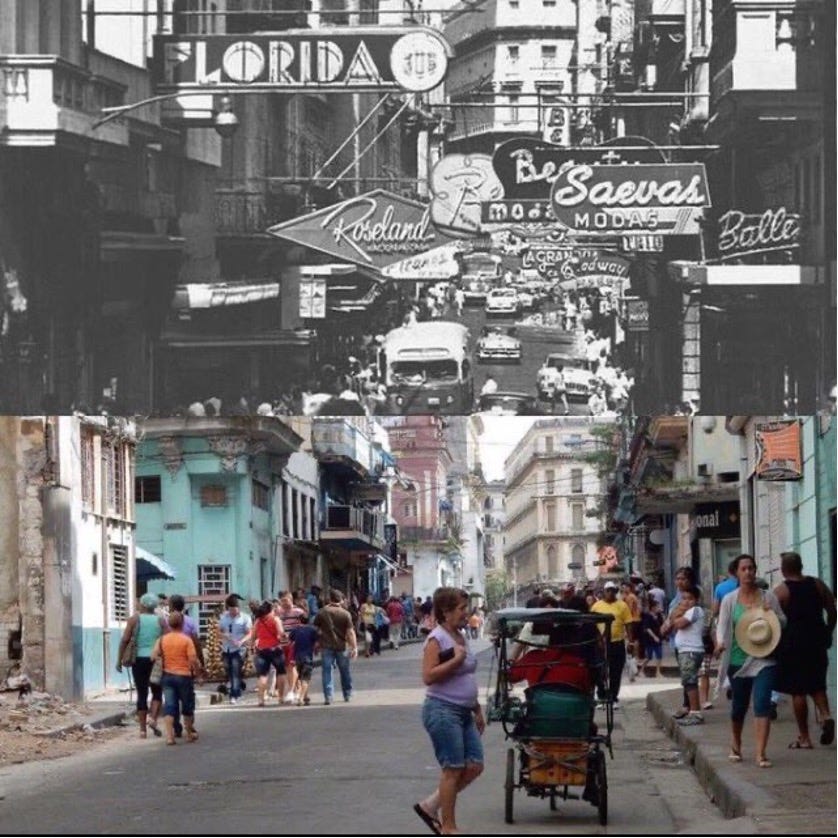

En quinto lugar, presentamos una doble imagen que refleja visualmente el impacto del socialismo en Cuba y la degradación que sufrió el país a largo de las últimas décadas. A la izquierda, vemos una calle de La Habana en la década de los 50, antes del triunfo de la Revolución. Resulta visible que dicha vía estaba entonces repleta de comercios, con grandes letreros, carteles luminosos y una actividad económica aparentemente notable. Los transeúntes, vestidos con ropa formal y acorde a la época, se desplazan con tranquilidad entre los locales comerciales. Los negocios ofrecían una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta ropa y artículos de lujo. Dicha escena muestra una Cuba con un nivel de renta media y dinámicas propias de un país con acceso a bienes de consumo, apoyada en un sector comercial en expansión, características que situaban a la isla entre los países más avanzados de América Latina. En contraste, la imagen de la derecha, tomada en la misma calle, pero seis décadas después, refleja la devastación y el estancamiento económico que ha propiciado el régimen castrista. Los edificios están en ruinas, las fachadas están deterioradas, las ventanas están rotas. El comercio ha desaparecido por completo, y la calle luce ahora vacía, con escombros amontonados en la acera. No hay ni rastro de actividad productiva ni muestra alguna de la vitalidad que alguna vez caracterizó a la ciudad. El deterioro generalizado de la infraestructura urbana y la ausencia de servicios básicos evidencian el colapso de un sistema que, tras más de 60 años, ha sumido a la capital de la isla en una situación de abandono. Este desolador paisaje es una muestra tangible de la miseria que ha dejado el socialismo en Cuba. La falta de inversión y de incentivos ha destruido lo que una vez fue una nación prometedora.

Algo similar vemos en esta nueva comparativa, que refleja el antes y el después de la calle Neptuno.

Para ver más estampas de Cuba antes del comunismo, merece la pena revisar los siguientes vídeos históricos en los que se pueden apreciar los mismos contrastes que describen las dos anteriores composiciones:

Por último, ofrecemos una serie de ocho fotografías de La Habana antes de 1959:

En conclusión, la miseria que atraviesa Cuba bajo el régimen castrista no puede ser ocultada con propaganda ni con datos manipulados. Las imágenes presentadas a lo largo de este artículo reflejan de manera cruda la realidad de un país que gozaba de niveles razonablemente elevados de bienestar y, a raíz de la gestión de los Castro y Díaz-Canel, ha terminado devastado por décadas de políticas económicas fallidas, represión y aislamiento.

Desde la desolación de las calles de La Habana, la precariedad en los hospitales, la desigualdad que se palpa entre los lujos reservados para turistas o la miseria de los cubanos de a pie, cada una de las fotografías principales incluidas en esta publicación es un testimonio visual, silencioso y contundente del colapso de un sistema que se presenta como igualitario, pero que en la práctica ha dejado a la población sumida en una pobreza estructural. Los recursos añadidos a continuación, en forma de vídeos e imágenes, amplían esta reflexión visual.

La comparación de la Cuba actual con la de antes de la Revolución revela un declive que trasciende lo económico y afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. La luz de un pasado vibrante se ha apagado, dejando en su lugar un paisaje de ruinas, desesperanza y frustración.

A pesar de los esfuerzos del régimen por proyectar una imagen de progreso y resistencia, la realidad visual es irrefutable: el país se encuentra en un estado de deterioro que no se puede justificar bajo ningún discurso político. Así, las imágenes expuestas son la prueba más clara de cómo el socialismo ha fracasado en su promesa de crear una sociedad próspera y justa. Cuba, tras 65 años de opresión comunista, se ha convertido en una prisión de miseria y represión.